2020年6月15日(月)から始まった、不動産テックウィーク2020(The Retech Week)も10日目を終えました。23日(火)は「今後の賃貸不動産業界とデジタルトランスフォーメーション(DX)」をテーマにパネルディスカッションが行われました。23日(火)のセミナーの内容をレポートしておりますので、是非ご覧下さい。

2020年6月15日(月)から始まった、不動産テックウィーク2020(The Retech Week)も10日目を終えました。23日(火)は「今後の賃貸不動産業界とデジタルトランスフォーメーション(DX)」をテーマにパネルディスカッションが行われました。23日(火)のセミナーの内容をレポートしておりますので、是非ご覧下さい。

24日(水)は「COVID-19で変わるスマートシティのあり方」をテーマに講演とパネルディスカションが行われました。

今回も24日(水)のセミナーの内容をレポートしましたので、The Retech Weekの参加や不動産テック協会ご加入の検討にお役立てられたらと思います。

また、「Retech Week」のセミナー資料の閲覧は不動産テック協会に加入されている会社様のみとなっておりますので、ITの導入をご検討されている会社様は、この機会に是非ご入会いただけると不動産テックの情報が沢山手に入ります。

〈イベントのお申込みはコチラ〉

https://retech.doorkeeper.jp/events/106917

10日目イベント詳細

第一部ではDTA代表理事事務局長の眞野浩氏が登壇し、「COVID-19で変わるスマートシティのあり方」をテーマに講演を行いました。

第一部ではDTA代表理事事務局長の眞野浩氏が登壇し、「COVID-19で変わるスマートシティのあり方」をテーマに講演を行いました。

第二部でも引き続き「COVID-19で変わるスマートシティのあり方」をテーマに下記の4名が登壇しパネルディスカションが行われました。

- 眞野 浩氏(DTA 代表理事 事務局長)

- 杉山 恒司氏(DTA 理事)

- 中村 伊知哉氏(竹芝CiP協議会 理事長)

- 落合 孝文氏(渥美坂井法律事務所 弁護士)

Pick up

今回のセミナーのテーマである「スマートシティ」の概念を整理して、セミナーの講演やパネルディスカッションの様子をお届けします。

スマートシティとは?

- IoTの先端技術を用いて、インフラ・サービスを効率的に管理、運営し環境に配慮しながら、人々の生活の質を高め、継続的に経済発展を目的とした都市。

講演:COVID-19で変わるスマートシティのあり方

COVID-19で変わるスマートシティのあり方

DTA 代表理事 事務局長/エブリセンスジャパン株式会社 眞野 浩氏

コロナで顕在化した価値

- テレワーク

- 遠隔授業

- データに基づいて行政が告知するようになった。可視化サイトの花盛り

- マイナンバーカードの活用(特別給付金申請を迅速に実現)

- 行政とIT企業の連携。接触アプリの開発、厚生労働省がLINEで「新型コロナ対策のための全国調査」を行うなど。

- オンライン診療(オンライン処方も実現)

- いずれもDXがもたらす価値を多くの人が実感した

- データ共有や活用の価値、重要性が再認識された。

コロナで顕在化した課題

- 感染者の申告漏れなど、対面が原則である日本社会はまだアナログ社会であった。

- 日本社会がIDなき社会の限界。例えば、身分証明書が免許証やパスポートなど。

- 個人情報2000個問題(自治体の保有する個人情報は個人情報保護条例で規制されており、各都道府県、自治体で2000個あると言われている)。

- アナログ原則

データ活用の実態

- 誰かが入力したものを転写、転記、変換を人の手で繰り返し。

- データそのものの価値を現場は理解していない。

- データ提供側のデータ共有、流通の阻害要因は、実務優先、現場の業務に適した慣習によるデータ生成と記録、データそのものの価値を認識していないことがある。

- データ利用側のデータ共有、流通の阻害要因は、活用のために必要であれば取得後にカスタマイズすること、二次利用までは考慮せず自らの活用に適した形式に変換することなどがある。

- データ提供側と利用側に共通の利益(価値認識)がなければ、共有は進まない。

スマートシティのデータ活用

- スマートシティのデータ活用には「地産地活」「他産地活」「他産他活」3種類存在する。

- 地産地活は地域で生成されたデータを域内で活用すること。公共バスの運行情報、行政サービス、病診連携がある。

- 他産地活は地域外のデータを取り入れて、域内データに活用すること。観光流入予測、天気予測、高域医療連携などがある。

- 地産他活は地域で生成されたデータを地域外で活用すること。観光客の消費情報や誘致情報の発信がある。

- 域内データを域内で活用するのは限定的。

デジタル日本にみるスマートシティ

- デジタライゼーションで人間中心のデジタル社会を実現することで、経済・生活・幸福のポジティブサイクルを回す一連の政策を「デジタル田園都市国家」構想とし、2030年頃までに主要な国家戦略とすべきである。

- スーパーシティ・スマートシティはSociety5.0の社会実験とされているが、これまでは機能やルール等が中心に進められてきたと思われる。観光や交通、教育等生活ライフラインを支える全てのスーパーシティ・スマートシティの構成要素が、地域毎の特性や強みを活かしつつ、人間中心で考え直されるべきである。

まとめ

- COVID-19で、スマートシティの中心は人であることが再認識された。

- テレワーク、ワーケーション(ワークとバケーションを組み合わせた造語)、働き方改革により、都市だけでなく、ルーラルでの生活のスマート化の重要性が再認識された。

- 都市やルーラルの単発のスマート化ではなく、都市とルーラルの連携による豊かな社会実現こそが鍵。

- 都市とルーラルの連携の基礎はデータの共有から。

- Smart CityからSmart Federalへ。

COVID-19で変わるスマートシティのあり方

竹芝CiP協議会 理事長/情報経営イノベーション専門職大学 学長 中村 伊知哉氏

- 中村氏が設立した墨田区にあるiU情報経営イノベーション専門職大学は授業を全てオンラインで行い、全員起業をさせ、教育特区にする。

- 竹芝CiP(東京・竹芝にデジタル×コンテンツの産業集積地を創る取り組み)の構想として、ドローン配送、IoT放送、ロボットシティ(無人コンビニ、公共空間をロボットが掃除)などがある。

- コロナによって失ったリアルと得たバーチャルがあり、リアルに戻したいものもあれば、いらないものも明確になった。

- ITと流通が発達したら、都市に人口が集中した。しかし、コロナで分散する流れになった。都市文明に別れをつげ、地方に分散になるのか?

- テレワークが1割しかできなかったのが、5割までできるようになり、テレワークができない会社は潰れる

- 集中密と分散疎が共存する社会になる。

COVID-19で変わるスマートシティのあり方

DTA 理事/株式会社ウフル 杉山 恒司氏

- 和歌山県の白浜町南紀白浜エアポートと包括連携を締結。白浜町を拠点として、IoT化を推進することで空港を起点とした観光・防災・交通などを含めた最適なソリューションを提供。

- 町ごとのデータを取得して、町ごとコンシェルジュ化。

- IoTだからこそできる町づくりをする。

- IoTデバイスによるデータ取得で、防災、観光にまつわるデータを取得、公開可能にする。

- 消費者個人に向けに「見たい」情報を配信。

- データを元に新しい形のサービスとして参入障壁の低いパッケージを創出して店舗に提供。

- データを元に情報銀行のようなデータ販売やトークンエコノミー(ブロックチェーン上で生成した独自コインを通貨としてだけでなく様々な機能や価値を紐付けた形で流通)による個人還元も行える流れにする。

- 現状の課題として、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、客観的なデータを元に安心安全だと示すことが必要になる。

- 住民の生活、行動がそのまま集客に繋がる仕組み作り。

- 打ち出したい特色に合わせた施策間の整合性と技術可用性を加味し、全体ストーリーを調整することが、消費者まで届ける上で重要。

COVID-19で変わるスマートシティのあり方

渥美坂井法律事務所 弁護士 落合 孝文氏

スーパーシティ構想について

- AIやビックデータを活用し、社会のあり方を根本から変えるような都市設計の動きが、国際的には急速に進展した。

- 先行している部分もあるが、世界各国でも「まるごと未来都市」は実現していない。

- 日本は、必要な要素技術は、ほぼ揃っているが実践する場がない。

- 住民との関係性がスーパーシティの実現の上で重要になってくる。

- 中国・杭州のセントラルシステム交通監視型スマートシティはAI・ビックデータを活用した交通渋滞の緩和や、データ共通基盤を活用した多様なサービス展開を行なっている。

スーパーシティの構想について(具体像)

- ①移動、②物流、③支払い、④行政、⑤医療・介護、⑥教育。⑦エネルギー・水、⑧環境・ゴミ、⑨防犯、⑩防災・安全の領域を広くカバー、生活全般にまたがる。

- 2030年頃に実現される未来社会での生活を加速実現させる。

- 住民の参画し、住民目線でより良い未来社会の実現がなされるよう、ネットワークを最大限に活用する。

コロナウイルス対応のためのスマート技術の活用例

- コロナを機に、各国で医療、教育、物流、警備等、多様な分野のスマート化が進んでいる。

- 中国では、ネットによる遠隔医療検査、ドローンにより治安パトロールを実施。監視カメラのデータを活用した感染者の移動履歴、接触者の分析を実施している。

- 韓国では、コロナ感染者が100m以内に入るとアラートを鳴らすアプリを開発。

- 台湾では感染者を位置情報により追跡。マスクの販売状況をアプリで可視化。

- アメリカ・カリフォルニア州では、自動運転車を使った食料品や荷物に宅配試験サービスを実施。

パネルディスカッション:COVID-19で変わるスマートシティのあり方

- 眞野氏:田園都市計画で、みんなが都市から地方には行くわけではない。多様性、自分の中のダイバーシティーが社会的に含まれていく。1人2役、1人3役が当たり前になる。1人2役、あるいは1人3役がやりやすい環境になれば良いと考えている。

- 中村氏:テレワークがどこまで定着するのか。郵便局はメルカリなどを利用する人が多く混んでいた。人々がシェアリングエコノミー(インターネットを介して個人間で使ってないモノ、技術を貸し借りすること)を使っている。シェアリングエコノミーが、物を売るではなく、自分のスキルを売るとことに転換しているのではないか。NTT、ソフトバンクが5割テレワークをキープ。オフィスがいらなくなってくる可能性があるので、オフィスの役割も変わってくるのではないか。

- 杉山氏:概念実証(ポック)を行う目的は体験してもらうことで実現性があるか感じてもらう。コロナで国民全体がポックを経験した。テレワークやDXなど提唱されていたものが一気に実行されるようになった。良かった人そのまま進む、良くなかった人はやらない。どっちが良いのかではなく、共存することが必要。不動産は今までと違う形態の企画、売り物を作るきっかけになり、そこにIT業界が加わり、イノベーションが起きるのではないか。

- 落合氏:オンラインで使えること、使えないことが分かった。いつもの薬などを出す人はオンラインの方がやりやすいが、腹痛の人などは直接見たいなど症状によって使えるか使えないが分かった。移動の関係も変わってきた。

- 中村氏:コロナで一番変わるのは教育だと思う。日本はデジタル教育が遅れていたが、今回のコロナの影響で一人一台のパソコンが普及させるなど進んだ。しかし、家で全員がどのようにオンラインで学習をするのか、学習履歴を流通させるためには、どうすれば良いかなど問題になった。コロナの影響で急速に教育×データの問題をどうするか浮き彫りになっている。オンラインが定着化したら、学校の建物自体いるのかという疑問が出てきて、存在の見直しが計られるのではないか。

- 眞野氏:オフィスの使い方が変わる。田舎でテレワークできるのは良いことだが、都心レベルの環境が整っていないので、UberEatsなどはできない。だからこそタクシーなどの業界がUberEatsの代わりをしても面白いのではないか。地方と都市を結び付けられることができないか。コラボレーションすることに価値が見出されるのではないか。

コロナのスーパーシティ構想

- 中村氏:スーパーシティを民間で進めた。観光、医療などすべてをテクノロジー化させた。竹芝のケースでうまくいったのは住んでいる人も少なく、スーパーシティに適していたので住民の同意は得られやすかったため実現した。民間主導でやっているところもあれば、自治体が主導となっているところもある。

- 落合氏:うまくハマれば民間でやった方が早い場合もある。新しいことをやることに必ずしも法改正は必要ではないため、できるものを当たり前に組み合わせていくことが重要。民間がうまく進めることができれば役所が動くという可能性もある。

参加者のからの質問

24日(水)のセミナーの参加者からの出た質問をまとめました。

- スマートシティのお金がキャッシュレスであれば、銀行の店舗もいらなくなるのか?

- 高齢化社会の日本で、シニア向けのスーパーシティの面白い施策かありますか?

- スマートシティの災害対策の兼ね合いは?

このように参加者がパネリストの皆様へ気軽に質問できる環境があります。ここでは紹介しきれない数の質問が寄せられており、「Retech Week」の質疑応答の時間も盛り上がりを見せております。

質問の回答が気になる方は、ぜひセミナーへご参加ください!

〈The Retech Week 2020お申込みはコチラ〉https://retech.doorkeeper.jp/events/106917

今後のイベントスケジュール

- 6月25日(木)不動産金融部会コンテンツ

- 6月26日(金)Property Access連携コンテンツ

- 6月27日(土)The Retech Week 2020総括パネルディスカッション*

*6月27日(土)は18時からの開催となります。

不動産テック協会会員様限定の特典としてRetech Week2020のセミナー動画を後日閲覧することができます。

〈不動産テック協会入会を希望の方はコチラ〉

https://retechjapan.org/

また、サービシンクは7/2(木)17時00分〜18時30分に株式会社いい生活様と共同Webセミナーを開催します。「コロナ時代における物件探しから、入居後までのコミュニケーション術」をテーマに、物件探しから入居後までのコミュニケーションツール活用方法について講演します。

〈7/2(木)のWebセミナーのお申し込みはコチラ〉

https://servithink.doorkeeper.jp/events/107781

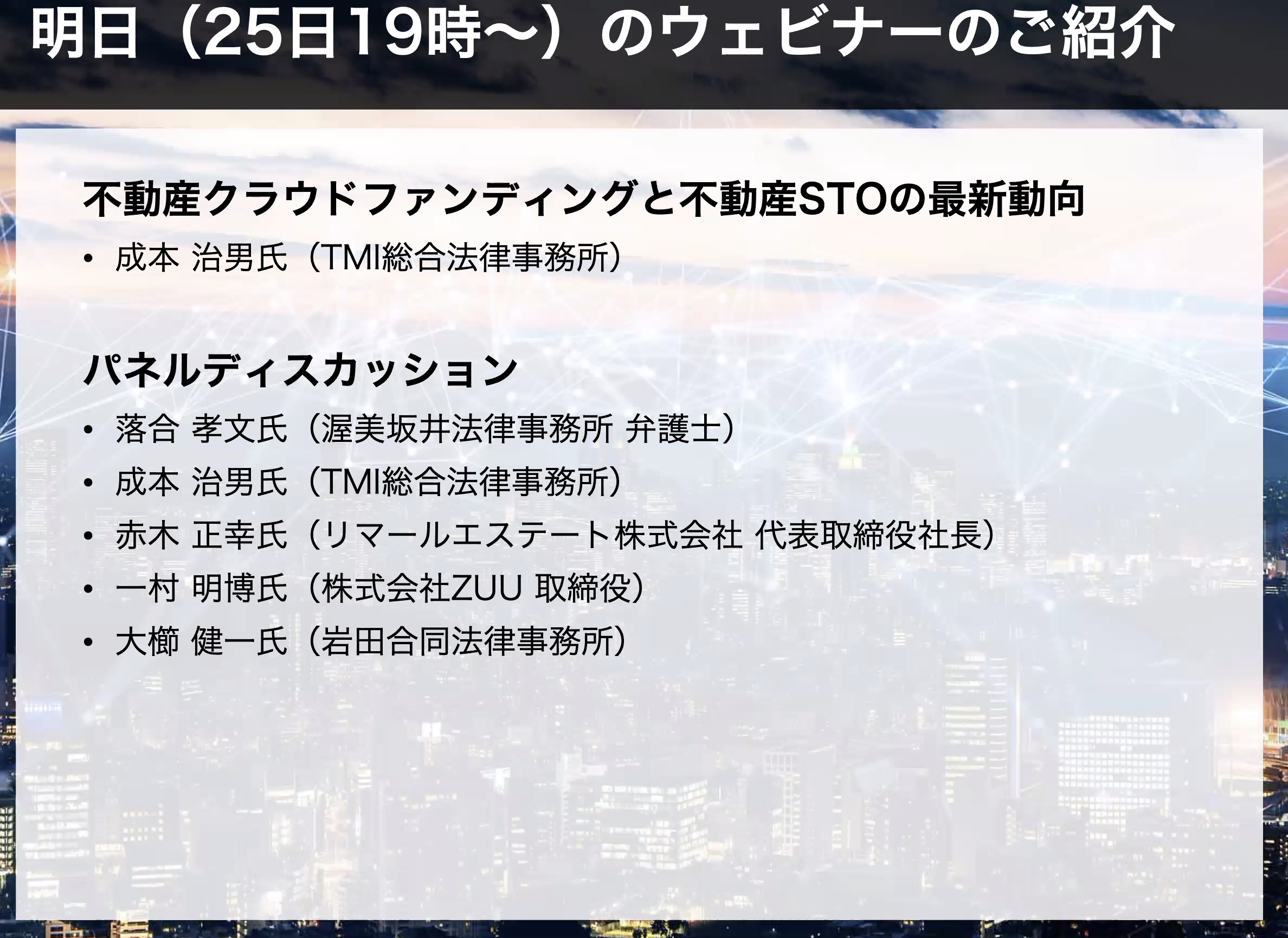

25日(木)開催の内容

6月25日(木)は「不動産クラウドファンディングと不動産STOの最新動向」をテーマに19時から開催します。

6月25日(木)は「不動産クラウドファンディングと不動産STOの最新動向」をテーマに19時から開催します。

〈The Retech Week 2020のお申込みはコチラ〉

https://retech.doorkeeper.jp/events/106917

Blog

Blog